こんにちは!

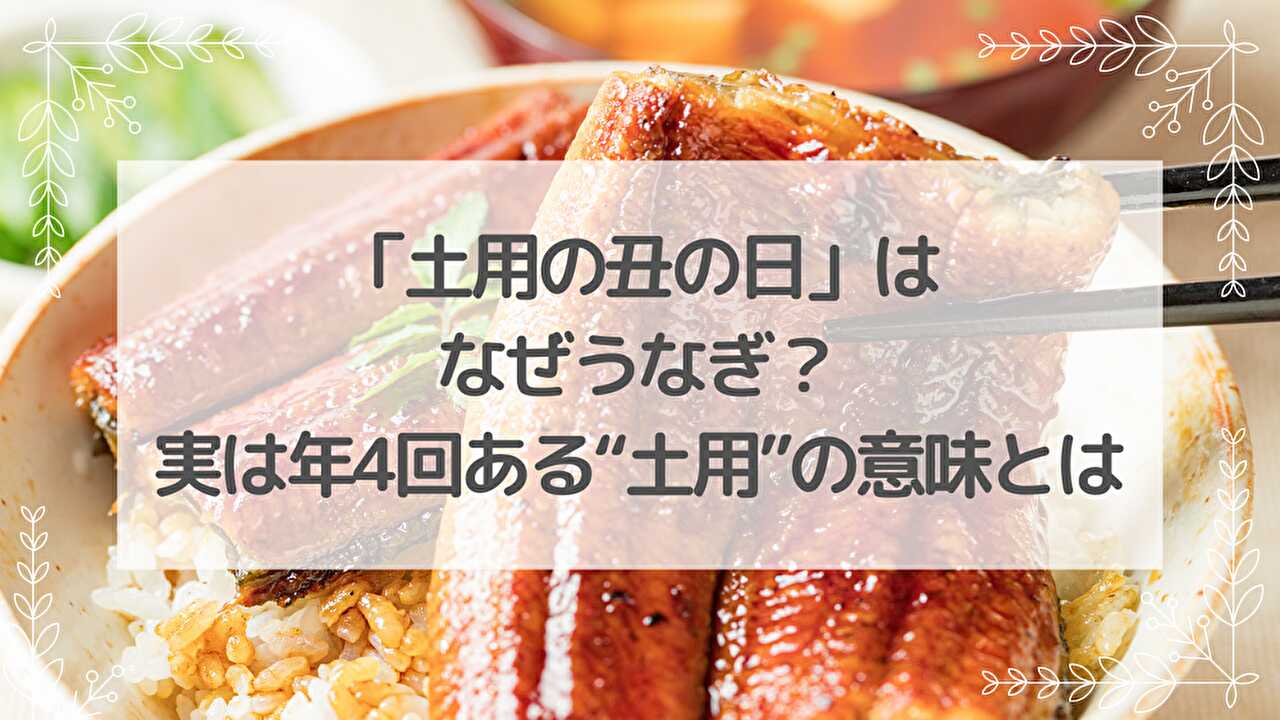

毎年夏になると話題にのぼる「土用の丑の日」。 「この日はうなぎを食べるもの」と楽しみにしている方も多いのではないでしょうか?

土用の丑の日に毎年うなぎを食べるのはなぜでしょうか?しかも、土用って夏だけじゃないって本当ですか?

その通りです。“土用”は夏だけではなく、実は年に4回あります。今回はその理由や、なぜうなぎが食べられるようになったのか、東洋の思想や栄養面からもお話ししますね。

本記事は、東洋の五行思想に基づいた「土用」や「丑の日」の意味、なぜうなぎを食べるようになったのか、そしてこの時期をどう過ごすと良いのかを、管理栄養士の視点と算命学的観点から解説していきます。

土用とは?昔の人の知恵から学ぶ季節の変わり目

「土用(どよう)」とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前、約18日間の期間を指し、人々は季節の移り変わりに注意を払い、体調を整える工夫をしてきました。

特に体調や気分が不安定になりやすい“季節の変わり目”として知られ、この時期は無理をせず食事や生活習慣を整えることが大切とされてきました。

昔から、自然の変化を「木・火・土・金・水」という5つの要素でとらえて、四季それぞれに「木・火・金・水」のエネルギーが割り当て、暮らしに役立てていました。

- 春 → 木

- 夏 → 火

- 秋 → 金

- 冬 → 水

この4つの間をつなぎ調整する“第五の気”として、「土」のエネルギーが加えられます。

つまり、「土用」は季節の変わり目にあたる“調整期間”であり、この期間を体調を整え無理をせず静かに過ごすべきときと考えられてきたのです。

年に4回ある「土用」

| 季節 | 土用の時期 | 代表的な影響 |

|---|---|---|

| 春土用 | 立夏前(4月下旬〜5月上旬) | 消化器の不調、だるさ |

| 夏土用 | 立秋前(7月下旬〜8月上旬) | 夏バテ、食欲不振 |

| 秋土用 | 立冬前(10月下旬〜11月上旬) | 呼吸器の不調、冷え |

| 冬土用 | 立春前(1月下旬〜2月上旬) | 肌荒れ、気分の落ち込み |

このように、土用は各季節に訪れる重要な節目。特に夏土用は暑さが厳しい時期と重なるため、注意が必要です。

丑の日とは?十二支で見る「日」の流れ

「丑の日」は、十二支の「丑」が日付に割り当てられた日です。干支は年だけでなく、日にも巡ってくるため、

土用の18日間の中に「丑」が当たる日が「土用丑の日」となります。

土用期間中に丑の日が2回ある年もあり、その場合は「一の丑」「二の丑」と呼ばれます。

例えば、2025年の夏土用は7月19日〜8月6日。丑の日は7月19日(土)になります。

なぜ「うなぎ」を食べるの?由来と栄養価

うなぎを食べる風習には諸説ありますが、最も有名なのは江戸時代の蘭学者・平賀源内によるエピソードが有名ですね。

当時、夏場に売れ行きが落ち込んでいたうなぎ屋から相談を受けた源内は、「丑の日には“う”のつくものを食べると夏バテしない」という民間の言い伝えに着目し、「本日、丑の日」と書いた張り紙を店頭に出すよう助言しました。

これが評判を呼び、店が繁盛したことから、うなぎ=土用の丑の日という習慣が広まったとされています。

また、民間伝承では“う”のつく食材(うどん、梅干し、うり など)を食べて身体を整えるという習慣もあったといわれています。

管理栄養士の視点から見る「うなぎ」の栄養価

| 栄養素 | 働き |

| ビタミンA | 粘膜を保護し 免疫力を維持する |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝を助け 疲労感をやわらげる |

| DHA・EPA | 血液をサラサラに保つ 脳の働きをサポート |

| タンパク質 | 筋肉・血液など体の材料になる |

うなぎには暑さで消耗しがちな体をサポートする栄養が豊富に含まれていることがわかりますね!

うなぎだけじゃない土用におすすめの食材

うなぎは栄養価は高いものの、価格が高く脂も多いため、体調や家計を考えると他の選択肢も知っておきたいところですね。

土用におすすめの「養生食材」

| 食材 | 特徴 |

| 梅干し | 胃酸分泌を助け、食欲増進・殺菌作用も |

| しじみ | 肝臓サポート・ミネラル豊富 |

| 豆腐 | 消化によく、たんぱく質補給にも |

| 鶏むね肉 | 高たんぱく・低脂質で疲労回復をサポート |

| 夏野菜(トマト、きゅうりなど) | 体を冷やし、水分とビタミン補給に◎ |

こうした食材に関連したアイテム(梅干し、乾燥しじみ、鰻の蒲焼真空パックなど)を取り入れることで、手軽に栄養補給を意識できます。

梅干し・赤紫蘇・土用干しのなどの梅仕事や栄養については、こちらの記事で解説しています。

「うなぎと梅干しは食べ合わせが悪い」と聞いたことがありますが……

実は医学的な根拠はなく、昔はうなぎが高価だったために後で食べようと保存して、傷んでしまうことがあったんですね。梅干しの酸味で腐敗に気づきにくくなることから、注意喚起として伝えられた説があるそうです。

また、江戸時代の儒学者・貝原益軒の『養生訓』には“銀杏との食べ合わせが悪い”という話が、いつの間にか梅干しにすり替わったという説もあります。

どちらにしても、現代では栄養学的に問題ありませんので、気にせず召し上がって大丈夫です。

土用は“変化の吸収”のとき

「土」は中央を司る陰陽五行の中心エネルギーであり、他の要素(木・火・金・水)を調整する力があるとされています。

そのため、土用の時期は体調だけでなく、

- 心のバランス

- 人間関係

- 家の中のエネルギー

なども不安定になりやすく、「大きな決断は避け、静かに整える」ことが推奨されます。

これは現代の健康管理とも一致しており、

「無理せず、消化によいものを摂り、休息を取ること」が土用の基本的な過ごし方です。

土用の丑の日|ここが知りたいQ&A

「土用の丑の日」は毎年同じ日ですか?

毎年異なります。「土用の丑の日」は、立秋前の約18日間(夏の土用)の中で「丑」に当たる日なので、年によって日付が変わります。

土用の丑の日は本当に年4回あるのですか?

実は「土用」は年に4回あり、春・夏・秋・冬の季節の変わり目ごとにあります。夏以外はあまり意識されていないのが実情です。

うなぎ以外でおすすめの食材はありますか?

はい。しじみ、梅干し、豆腐、鶏むね肉、夏野菜など、体調を整える栄養が豊富な食材がたくさんあります。脂っこいうなぎが苦手な方や予算を抑えたい方にもおすすめです。

土用の時期に避けた方がいいことはありますか?

算命学の観点からは、大きな決断や引っ越し、開業などは避けたほうが良いとされています。身体的にも無理をせず、消化に良い食事と十分な休養が大切です。

ここまで「土用」「丑の日」「うなぎの由来」「おすすめ食材」「過ごし方」などを紹介してきました。 最後にあらためて、大切なポイントをまとめます。

まとめ|季節の変わり目こそ身体と心を整えるタイミング

季節の変わり目は、体調だけでなく気分や生活リズムにも影響が出やすい時期です。

特に夏の土用は、暑さによる疲れや食欲の低下が重なるため、無理をせず、体にやさしい食事と十分な休息を意識しましょう。

「無理をしない・消化に良いものを摂る・しっかり休む」この3つが、昔からの暮らしの知恵として今も役立つ、土用の過ごし方のポイントです。

そして「土用の丑の日=うなぎ」というイメージかもしれませんが、 本来は 季節の変わり目に、食を通じて身体と心を整える期間とも言えるでしょう

うなぎだけにこだわらず、自分や家族の体調に合った食材を選んで、 無理のない方法で栄養を取り入れ、“季節に寄り添う食”を意識することが、大切です。

Blossomでは、あなたの暮らしに寄り添う“食と暮らし”の情報を発信しています。

ご質問やご相談は、ぜひお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

こちらもチェック

- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください

- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから

- ワークス