こんにちは!

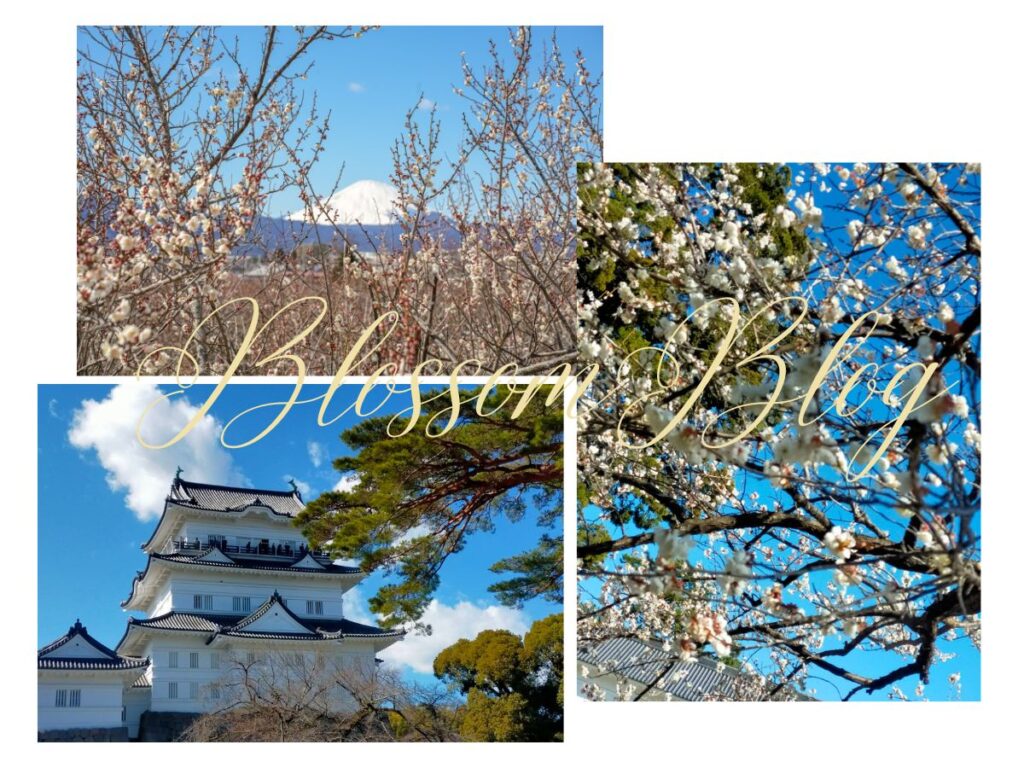

2月から3月にかけて開催される小田原梅まつりに、家族で行ってきました。

今年は多くの観光客で賑わい、梅の花が見事に咲き誇っていました。

しかし、梅の魅力は花だけではありません。実は、疲れにくい体づくりをサポートする栄養素がたくさんあります。

毎日、家事・育児・仕事で忙しいお母さん。気づけば「疲れが取れない」「朝からダルい」「イライラしやすい」なんてこと、ありませんか?そんな時におすすめなのが、梅のチカラを活用すること!

今回は、小田原梅まつりで感じた梅の魅力と、梅を日々の食生活に取り入れて、お母さん自身の健康と家族の元気をサポートする方法をご紹介します!

小田原梅まつりで見た観賞用と食用の梅の違い

梅には大きく分けて「観賞用」と「食用」があります。

実際に梅まつりで観賞用の梅を楽しんだ方も多いと思いますが、食用の梅との違いを知ると、梅の奥深さが見えてきます。

| 種類 | 目的 | 花の特徴 | 実の特徴 | 小田原梅まつりで 見られる品種 |

|---|---|---|---|---|

| 観賞用 (花梅) | 花を楽しむ | 花が大きく華やか 香りが強い | 実が小さく 食用には不向き | 八重寒紅 しだれ梅など |

| 食用 (実梅) | 実を収穫して 食用にする | 花はシンプルで 小ぶり | 実が大きく 果肉が厚い | 十郎梅・白加賀・ 南高梅など |

小田原の曽我梅林では、観賞用の美しい梅の花だけでなく、食用として利用される梅の木も多く育てられています。

観るだけでなく、食べる楽しみもあるのが小田原の梅の魅力です。

梅は食べてこそ本領発揮!健康効果とは?

観梅を楽しんだら、次は「食べる梅」に注目!梅にはさまざまな元気をサポートするチカラがあります。

梅干しの成分と健康との関係

梅干しには、クエン酸・ポリフェノール・ミネラル などが含まれています。

✅抗酸化作用で酸化を抑える

ポリフェノールは植物が持つ色素や苦み渋みの成分で、抗酸化作用を持つことで知られています。

「梅リグナン」もその一種で、酸化を抑える働きがあると考えられています。

✅クエン酸のエネルギー代謝サポート

梅に含まれるクエン酸は、TCA回路(クエン酸回路)に関与しエネルギー代謝をサポートします。

継続的に摂取することで、日常生活や運動後の疲労感を軽減する可能性があると報告されています。

ただし、エビデンスには限界があり、さらなる研究が望まれています。

また、さわやかな酸味を持つ有機酸の一種で、唾液や胃液の分泌を促し食欲をサポートする働きがあります。

さらに、鉄やカルシウムなどのミネラルと結びつきやすく、体内での吸収を助ける役割もあります。

✅梅干し1個(可食部約10g)その他ビタミンやミネラルの含有量を以下の表にまとめました。

| 栄養素 | 含有量 (mg) |

栄養の役割 |

|---|---|---|

| カリウム | 13 | 体内の水分バランスを調整し ナトリウム排出をサポート |

| ナトリウム | 720 | 体の浸透圧を維持し 神経や筋肉の機能をサポート |

| 鉄 | 0.1 | 赤血球のヘモグロビンを構成し 酸素運搬を助ける |

| カルシウム | 3.3 | 骨や歯の形成に必要で 神経伝達や筋肉の働きにも関与 |

| マグネシウム | 0.2 | エネルギー代謝や筋肉・神経の働きを調整し 血圧の維持をサポート |

そのほか微量ですが、梅干しにビタミンEには抗酸化作用があり、LDLコレステロールの酸化を防ぐことで、動脈硬化のリスクを軽減し、血管の健康を守る働きが期待されています。

※更年期を迎えると、女性ホルモン(エストロゲン)の減少によりLDLコレステロールが増加しやすくなります。

更年期ではストレスや血圧の変化、筋肉のこわばりなどの症状が出やすいため、マグネシウムを適切に摂取することでリラックス作用や血圧安定、骨密度維持などのサポートなどの働きが期待できます。

梅干し1個の食塩相当量|一日摂取目安は何個まで?

梅干し1個には ナトリウム720mg(食塩相当量1.8g) が含まれているため、1日1個程度 を目安とするのが良いでしょう。

(※ 食塩相当量は ナトリウム量 × 2.54 ÷ 1000 で計算されます。)

1日の塩分摂取量の目安

- 成人男性:7.5g未満

- 成人女性:6.5g未満

- 10~11才:男女ともに6.0g未満

- 12~14才:男子7.0g未満/女子6.5g未満

- 高血圧の方:6.0g未満が推奨(日本高血圧学会の推奨値)

高血圧の方は、減塩梅干しを選ぶか、他の食事で塩分を控える工夫が大切です。

適量ならポリフェノールの抗酸化作用や、クエン酸の疲労回復を助ける作用が期待されています。

日常で簡単に取り入れられる梅活用法

✅ 朝の梅習慣:白湯+梅干しで腸活&代謝UP

朝一番に、白湯に梅干しを入れて飲むと腸が活性化!便秘解消&代謝UPが期待できます。

✅ 食事にプラス:おにぎり・お茶漬け・豚しゃぶ+梅ソース

梅干しを刻んでおにぎりに入れたり、豚しゃぶのタレに梅を混ぜるだけで、疲労回復&サッパリ美味しい食事に!

✅ 疲れた夜に:梅シロップ+炭酸水でリフレッシュ

シュワっとした炭酸が梅の酸味と相まって、一日の疲れをリフレッシュするドリンクに!

✅梅しょう番茶

梅しょう番茶(梅干し+醤油+番茶)は、日本の伝統的な食養法で、体を温めたり胃腸を整える働きがあるといわれています。

市販のものはお湯を注ぐだけで、お手軽に飲めるので、おススメです。

梅仕事の季節がやってくる!今のうちに知っておきたいこと

梅の花を楽しんだ後、6月には梅干し作りの季節がやってきます! 今から知っておくと役立つ情報を先取りしておきましょう。

✅ 青梅と完熟梅の違いを知る(梅干しには完熟梅がおすすめ!)

✅ 梅干し用の梅はどこで買える?(小田原の梅直売所やスーパーで手に入る)

✅ 初心者でもできる梅干しの簡単な作り方(塩漬けの基本をチェック)

今のうちに梅の魅力を知っておけば、6月の梅干し作りがより楽しくなりますよ!

梅干し作りのブログも公開予定です。

まとめ:梅は観ても食べても楽しめる!

「なんとなく疲れてる…」「家族の健康が気になる…」そんなお母さんにこそ、小さな梅干し一つにギュッと詰まった梅の健康パワーを味方につけてみましょう。

手軽な梅干しや梅シロップを活用し、日々の食事に梅をプラスするだけで疲れにくい身体づくりの一助となり、体の調子が整いやすくなります。

食べることで健康効果を得られ、さらに6月には梅干し作りの楽しみが広がります。

今の時期は梅を観賞して楽しみながら、食べることで健康に活かせる梅。ぜひ、忙しい毎日に取り入れてみませんか?

頑張るお母さんのための食習慣アドバイス、まずはご相談から。

こちらもチェック

- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください

- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから

- ワークス